中国群体性事件中的群体心理与社会互动模式分析

本文将围绕中国群体性事件中的群体心理与社会互动模式进行分析。群体性事件是指在特定社会条件下,由大量个体或群体组成的、因共同的诉求或利益而集体行动的社会现象。中国的群体性事件常常涉及社会矛盾、资源分配、政治诉求等问题,具有较强的社会影响力。本文首先概述群体性事件的背景与定义,然后从群体心理、群体行为模式、社会互动机制和社会网络的影响四个方面对中国群体性事件中的群体心理与社会互动模式进行详细分析。通过这些分析,旨在揭示群体性事件的产生、发展以及在社会变革中的意义,同时为如何有效应对群体性事件提供理论支持和实践参考。

1、群体心理的特点与形成机制

群体性事件中的群体心理是该事件得以产生和蔓延的根本动力。群体心理是个体在集体环境中的思维、情感和行为模式,其特点表现为高度的情绪化、情绪传播迅速和群体认同感强烈。在群体性事件中,个体往往会在群体的影响下,表现出与平时不同的行为和情感。例如,个体在群体中的决策往往受到群体氛围的影响,而非理性的分析和判断。

群体心理的形成机制涉及到多个方面。首先,信息的不对称性和社会沟通的障碍使得群体成员对外界信息的认知更为片面,从而产生共同的情感倾向和认知偏差。其次,群体的压力和群体效应常常导致个体放弃独立思考,趋向于集体行动。群体成员的情绪会通过社会传播的方式迅速扩散,情绪的高涨或低落也往往是群体行为变化的驱动力。

此外,群体中的领导者或意见领袖常常在群体心理的形成中起到关键作用。他们通过言辞和行为引导群体的情感和行为,激发群体的行动力。在中国的群体性事件中,往往会有一些具有号召力的核心人物或团体通过言辞激发群众情绪,导致群体迅速聚集和激化冲突。

2、群体行为模式的特点与表现

群体性事件中的群体行为往往呈现出群体化、集体化的特点,且具备较强的冲动性和随意性。群体行为的一个显著特点是从最初的情感表达逐步转化为集体行动。在这一过程中,群体成员通过模仿、互相影响等方式进行行为协调。例如,社会抗议活动中,群众可能因为看到他人采取某些行动而模仿,这种模仿不仅迅速传播,且缺乏理性判断。

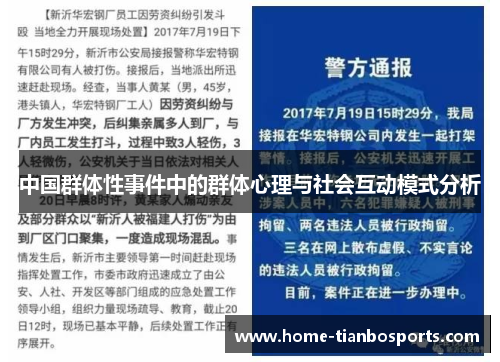

在群体性事件中,行为模式的表现形式通常有两种极端。一方面是暴力行为,如冲击政府机关、打砸商店等。另一方面则可能是非暴力的集会、示威等形式。在一些极端情况下,群体情绪的迅速膨胀可能导致个体从最初的表达不满转向破坏性的集体行动。群体行为的特点使得社会治理面临较大挑战,尤其是在高强度的情绪激发下,群体的行动变得不可预测。

群体性事件的行为模式还受到社会环境、经济条件等多重因素的影响。在中国,经济发展不平衡、社会分层问题、民生问题等社会矛盾是引发群体性事件的常见背景。群体成员在集体行动中往往会通过言辞或暴力行为向政府和社会传达他们的诉求,这种行为模式反映了群体对自身利益的强烈需求和对社会不公的情感反应。

天博体育官网入口3、社会互动机制在群体性事件中的作用

社会互动机制是群体性事件中个体与个体、个体与社会之间的相互作用关系。群体性事件中的社会互动机制常常表现为群体成员之间的互动和与外部社会力量的互动。群体成员在事件中通过言语、肢体、行动等方式与他人建立联系,推动群体行为的发展。社会互动机制使得群体的集结、情绪传递和行动计划得以迅速展开。

在群体性事件中,信息的流通和群体成员之间的互动是关键因素。尤其是社交媒体和即时通讯工具的普及,使得群体成员能够在短时间内实现广泛的沟通和协调。这种互动方式使得传统的群体行为模式发生了变化,群体成员可以在更短的时间内聚集并采取行动。而在传统的社会互动机制中,群体行为的传播较为缓慢,通常依赖于口头传播和地方性组织的动员。

社会互动机制还包括群体与外部社会力量的互动。群体性事件的规模和影响力往往受到政府和媒体等外部力量的反应影响。政府的应对措施、媒体的报道以及社会舆论的反馈,都会在一定程度上改变群体的行动策略。例如,政府的暴力镇压可能激化群体情绪,促使群体行为向更极端的方向发展;而政府的妥协与政策调整则可能使群体的行为趋于理性。

4、社会网络在群体性事件中的影响

社会网络的结构和信息流动方式对群体性事件的发生与发展具有重要影响。在当今社会,网络平台和社交媒体成为群体性事件的重要催化剂。信息的传播不再仅仅依赖传统的社会组织和新闻渠道,互联网的普及使得群体成员能够直接联系,迅速汇聚成更大规模的群体。这种新型的社会网络模式不仅改变了群体性事件的组织形式,也使得事件的影响更加广泛和难以控制。

社会网络的作用在群体性事件中表现为两个方面。一方面,信息流动的速度和广度极大提高了群体的凝聚力和行动效率。例如,通过微博、微信等社交媒体,群体成员可以快速获取事件的相关信息并进行自我组织,从而使得群体能够在短时间内作出反应。另一方面,网络平台上出现的大量言论和观点也可能在一定程度上激化群体的情绪,推动事件的发展。

然而,社会网络也有其消极影响。当群体情绪迅速在网络上扩散时,容易造成信息的失真或过度传播,可能导致群体行动偏离最初的目标,甚至引发更大规模的社会动荡。尤其是在没有有效监管的情况下,网络平台上的谣言、极端言论等信息可能加剧群体的情绪波动,导致社会的不稳定。

总结:

中国的群体性事件反映了社会矛盾和民众诉求的集中爆发,群体心理、行为模式、社会互动机制及社会网络的相互作用共同推动了事件的发展与演变。通过对这些因素的深入分析,我们可以更加清晰地理解群体性事件的内在逻辑及其社会影响。群体心理的情绪化特点、行为模式的极端表现、社会互动机制的复杂性和社会网络的深远影响,是分析中国群体性事件不可忽视的关键因素。

从实践角度来看,理解群体性事件中的群体心理与社会互动模式对于政府和社会管理者制定有效的应对策略至关重要。应当在增强社会沟通、平衡利益分配和加强社会网络监管等方面采取措施,防止群体性事件的发生,或者在发生时能够有效应对,避免社会的不稳定。通过科学的社会治理,可以减少群体性事件的发生频率,提升社会的整体稳定性。

星期日-星期五||8:00-7:00

星期日-星期五||8:00-7:00

13594780106

13594780106